Negli ultimi anni non c’è stata mai, e dico mai, una sessione di pesca che non sia stata preceduta da un’attenta osservazione delle fasi di marea. Il perché ha una motivazione piuttosto semplice: perché ne ho visto gli effetti e dopo è diventata abitudine. Succede a quasi tutti i pescatori del tratto di foce. Qui il ritmo tidale ha influenze così macroscopiche sulle correnti e sui livelli idrometrici che è praticamente impossibile ignorarlo e se lo fai sbagli sicuramente approccio. In mare, per la sua vastità, ce ne accorgiamo meno ma il fatto che le variazioni di corrente e di livello idrometrico siano talvolta poco percepibili (ad occhio nudo) non significa affatto che per i pesci e gli organismi marini sia lo stesso. Molti fattori vengono chiamati in causa quando si parla di influenze ambientali sull’attività dei pesci ma tra questi le maree hanno rivestono forse uno dei ruoli più rilevanti.

Sole e luna: le maree astronomiche

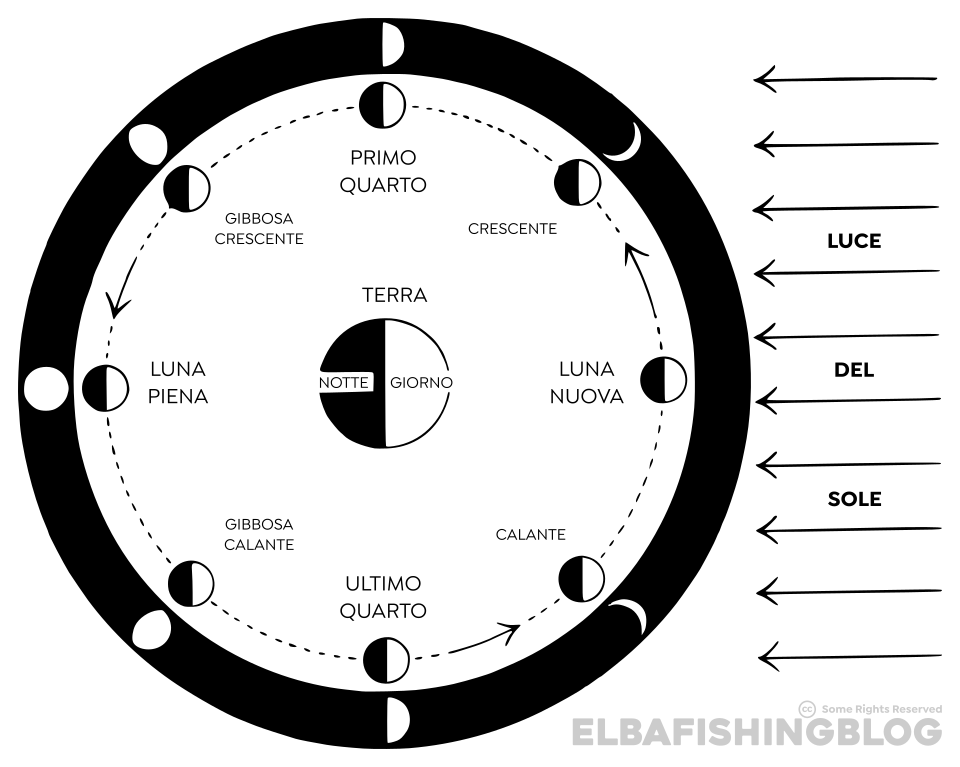

Il ritmo tidale, così come siamo abituati a conoscerlo, dipende sostanzialmente dalla fase lunare e dalla posizione che Sole e Luna hanno rispetto alla Terra. Analizziamo le varie fasi una ad una:

- Luna nuova (o congiunzione o fase di novilunio): la Luna si trova fra la Terra e il Sole, sorge al mattino e tramonta alla sera. In questa fase alba lunare e alba solare, come i tramonti, tendono a coincidere (più o meno). La notte dunque la luna non si vede e il cielo risulta quindi privo di qualsiasi illuminazione, stelle a parte. È per intenderci “buio pesto”. Con Sole e Luna in congiunzione i loro effetti sulle grandi masse d’acqua (mari, oceani e grandi laghi) sono massimi e si hanno le maree più imponenti dette Maree vive o sizigiali.

- Luna crescente: passando dal novilunio al primo quarto la Luna sorge sempre più tardi al mattino e tramonta sempre più tardi alla sera. Alba e tramonto dei due astri vanno ogni giorno sempre più fuori fase e gli effetti sulle maree si attenuano progressivamente.

- Primo quarto: Luna e Sole sono su due assi ortogonali tanto che vediamo illuminata solo mezza faccia lunare. La Luna sorge intorno a mezzogiorno e tramonta circa a mezzanotte. Le maree che si verificano ai quarti di luna vengono dette maree morte o di quadratura e sono quelle di minima ampiezza.

- Gibbosa crescente: passando dal primo quarto al plenilunio la luna sorge sempre più tardi rispetto a mezzogiorno e tramonta sempre più oltre la mezzanotte. Inoltre si amplia la faccia illuminata e comincia a influenzare la luminosità notturna. Dai minimi delle maree di quadratura l’ampiezza aumenta progressivamente.

- Luna piena (o opposizione o fase di plenilunio): la posizione della Terra è compresa tra Sole e Luna. La Luna sorge alla sera e tramonta al mattino. Alba e tramonto dei due astri sono dunque “opposti” anche se avvengono più o meno allo stesso orario. Con Sole e Luna in opposizione i loro effetti sulle grandi masse d’acqua sono massimi e si hanno di nuovo le maree più imponenti (Maree vive o sizigiali). La situazione è simile a quando siamo nella fase di novilunio tranne che per un fattore importantissimo: l’illuminazione notturna è massima.

- Gibbosa calante: passando dal plenilunio all’ultimo quarto la luna sorge e tramonta sempre più tardi. Inoltre si riduce la faccia illuminata e diminuisce l’intensità della luminosità notturna. Dai massimi delle maree vive l’ampiezza diminuisce progressivamente.

- Ultimo quarto: Luna e Sole tornano su due assi ortogonali tanto che vediamo illuminata solo mezza faccia lunare (quella opposta rispetto al primo quarto). La Luna sorge intorno a mezzanotte e tramonta circa a mezzogiorno. Le maree che si verificano sono nuovamente quelle maree morte o di quadratura e dunque di minima ampiezza. L’illuminazione notturna è ancora presente benché l’intensità sia la metà rispetto alla luna piena.

- Luna calante: si riduce pian piano la faccia illuminata della luna e l’ampiezza delle maree aumenta avvicinandosi ai massimi del novilunio.

Le fasi lunari (Immagine dal web in inglese, priva di attribuzione certa). Tradotta e modificata.

Volendo riassumere in poche parole quanto appena detto basta considerare che le maree più ampie (e quindi le correnti di marea più forti) si hanno con la luna nuova e la luna piena mentre quelle di ampiezza minore si hanno ai quarti di luna. Le differenze tra luna nuova e luna piena riguardano l’illuminazione notturna e non vanno trascurate poiché la luce gioca un ruolo determinante l’attività di moltissimi pesci.

Caratteristiche del ritmo tidale

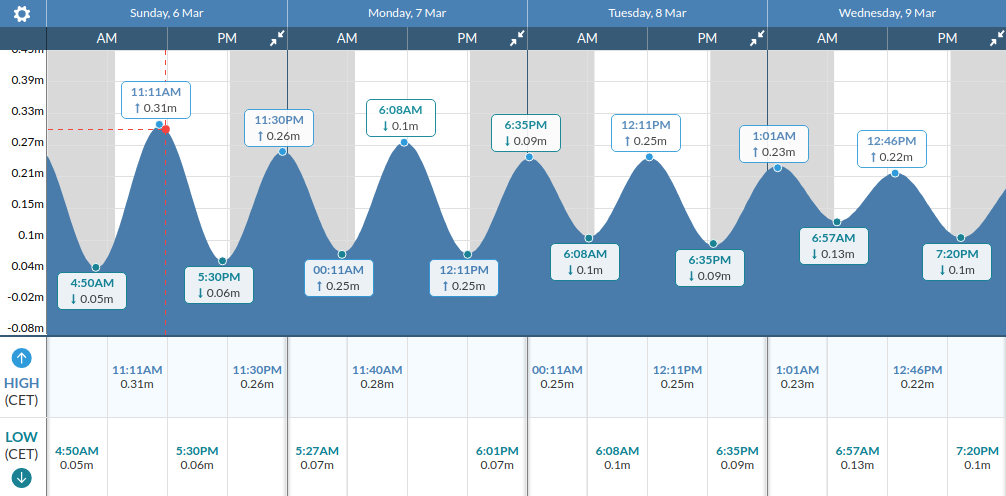

Per ritmo tidale si intende la tipica oscillazione ritmica delle maree, il ciclo che passa da un minimo (picco di bassa marea) ad un massimo (picco di alta marea). L’intervallo tra due alte (o due basse) maree successive è approssimativamente di 12 ore e 30 minuti, pertanto una bassa marea seguirà un’alta marea circa ogni sei ore e poco più. L’assoluta precisione è per il pescatore questione abbastanza superflua in quanto una sessione di pesca dura per un certo numero di ore e quindi si ragiona più che altro a fasi: fase di picco (basso o alto), fase di salita e fase di discesa.

Ritmo tidale. Grafico di previsione delle maree offerto da TideForecast. https://www.tide-forecast.com

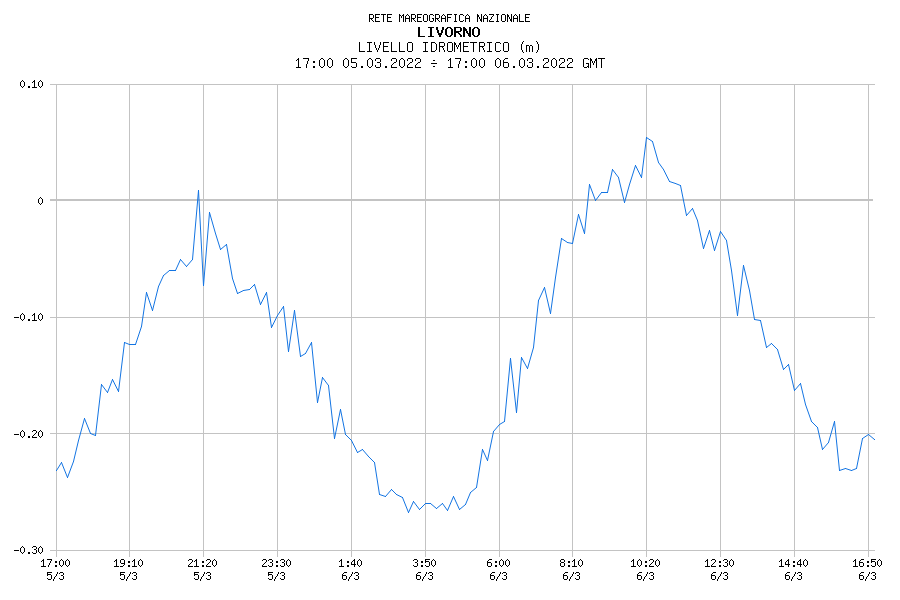

Anche se nei comuni grafici il ciclo è rappresentato come un’oscillazione continua in realtà il livello idrometrico del mare nel suo sali e scendi presenta oscillazioni più piccole e irregolari. Si può vedere chiaramente dal grafico offerto dalla Rete Mareografica Nazionale. Queste oscillazioni minori non hanno rilevanza in mare ma ne hanno nel tratto di foce, dove la marea genera correnti talvolta molto variabili anche in una medesima fase. Nello stesso grafico si nota bene anche come i picchi di bassa e alta marea immediatamente successivi si trovino a poco più di sei ore l’uno dall’altro, come un picco sia distribuito in un arco di tempo di circa due ore e come una fase di salita o discesa duri mediamente quattro ore.

Ritmo tidale. Grafico dei livelli idrometrici registrati offerto dalla Retere Mareografica Nazionale. https://www.mareografico.it

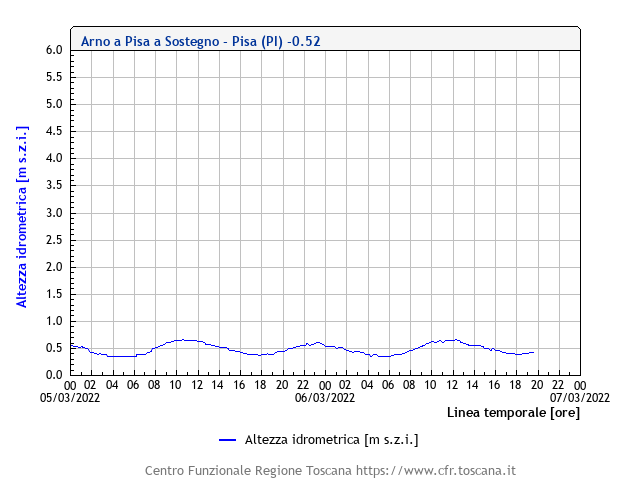

Nel tratto di foce accade più o meno quello che succede in mare benché l’influenza della marea decresca man mano che si procede verso monte per l’assottigliarsi del cuneo salino. In questo ambiente le correnti di marea hanno effetti macroscopici poiché nelle varie fasi è evidente il cambio di corrente e in alcuni momenti (fase di marea in salita fino al picco) può generarsi addirittura una doppia corrente con un flusso superficiale che spinge verso valle ed un flusso profondo (il cuneo salino) che spinge verso monte. È facile intuirne l’importanza, soprattutto nella pesca al colpo, per quanto concerne il setup delle lenze e la pasturazione.

Ritmo tidale. Grafico dei livelli idrometrici del tratto di foce del fiume Arno registrati dal Centro Funzionale di Regione Toscana. https://www.cfr.toscana.it

Condizioni meteo: le maree meteorologiche

Ne abbiamo già parlato a proposito della pressione atmosferica. Una bassa pressione si associa ad un innalzamento del livello idrometrico e il vento che soffia verso la costa contribuisce anch’esso all’innalzamento (sovralzo di vento). Se ne deduce che a livello costiero l’alta marea astronomica e le sue correnti esercitano effetti che sono aumentati in caso di bassa pressione atmosferica e presenza di vento “forano” (che da fuori spinge verso la costa).

Quale fase di marea è la migliore?

A questa domanda la riposta può essere teorica o pratica. A livello teorico le fasi migliori sono quelle in cui c’è movimento di acqua e quindi corrente, dunque salita o discesa, mentre i picchi di marea rappresentano una condizione di staticità. Ciò tuttavia potrebbe essere in contrasto con le “rilevazioni” pratiche, cioè l’osservazione del pescatore. Bisogna considerare infatti che gli effetti delle maree sono“spot specifici“e “specie specifici” il che significa una sola cosa: è impossibile generalizzare e farlo sarebbe assolutamente sbagliato. In spot in cui le correnti determinano effetti macroscopici, come ad esempio il tratto di foce, ogni fase di marea ha un approccio abbastanza specifico e questo vale in particolare per la pesca al colpo (bolognese, inglese). Per fare un esempio su tutti, la pesca in trattenuta bloccata alla spigola si effettua meglio durante la fase di marea calante, il che nel tratto di foce determina una corrente ad unico verso: i bigattini sfusi calano in scia e la lenza si dispone in diagonale. Nella fase di salita della marea si verifica invece il fenomeno della doppia corrente e ne risente sia la pasturazione che il controllo della lenza. Non che le spigole non siano in attività ma occorre cambiare approccio per ottenere buoni risultati.

Alba lungo il tratto di foce durante la fase di alta marea. Pisa, fiume Arno.

La teoria solunare: mito o realtà?

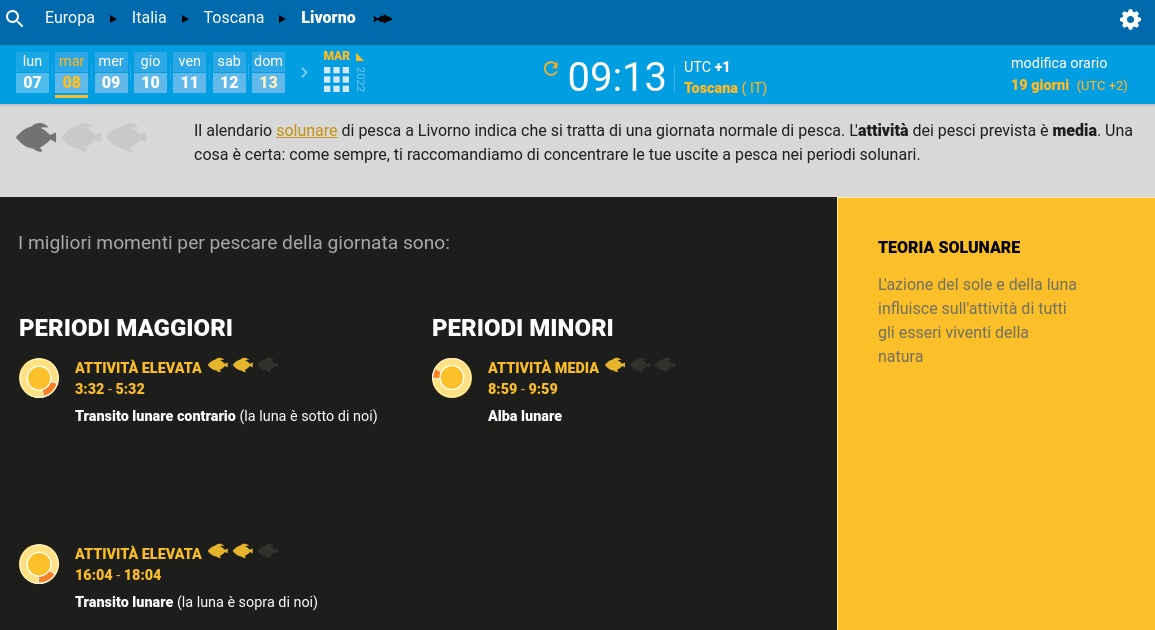

Formulata da John Alden Knight nel 1926 e oggetto di svariate sperimentazioni negli anni a seguire, si basa sulla capacità che hanno particolari posizioni della luna e del sole di influenzare l’attività degli animali. In linea generale vengono identificati due periodi maggiori, della durata di due ore circa e due periodi minori della durata di circa un’ora. I periodi maggiori sono quelli in cui la Luna transita sopra e sotto lo spot (dal lato opposto della Terra). I periodi minori corrispondono con l’alba e il tramonto lunare.

Periodi maggiori e minori calcolati da Metopesca. https://meteopesca.com

Pur ammettendo un certo effetto di questi movimenti della luna (transito superiore, inferiore, alba e tramonto) non è possibile ovviamente trascurare gli altri fattori (stagione, temperatura, luminosità, pressione barometrica, marea, ecc.) in quanto sono tutti responsabili di modificazioni del comportamento dei pesci.

Come è stato ripetuto molte volte, sia sul blog che in rivista, più che il singolo fattore è la combinazione dei vari fattori ad essere importante ed è a questo che dobbiamo guardare. In altre parole tanti più fattori favorevoli si sommano in un dato momento tanto maggiori saranno le probabilità di cattura. Vi faccio un esempio molto semplice di momento ideale, anche se spot e specie specifico:

- Target: Spigola

- Tecnica: bolognese in trattenuta bloccata nel tratto di foce.

- Stagione: autunno inoltrato (novembre).

- Luminosità: cambio di luce (crepuscolo e alba solare), cielo nuvoloso.

- Fase lunare: luna nuova.

- Periodo solunare: periodo minore di alba lunare che coincide con l’alba solare.

- Pressione: bassa pressione in arrivo (24 ore prima circa).

- Fase di marea: calante (corrente a verso unico)

Ogni specie ha la sua stagione, il suo range di temperatura ambientale ottimale, il momento della giornata più proficuo mentre la pesca in mare e la pesca in foce hanno anch’esse le loro specificità e in ciascuno di questi contesti addirittura le singole tecniche o approcci sono influenzati dalle diverse condizioni.

La scelta del momento migliore per una battuta di pesca è dunque un combinato di esperienza ed osservazione generale.